穿梭於大街小巷的電動二輪車輛,有各種不同的形式,如何予以區分?一般將電動二輪車輛區分為電動輔助自行車與電動自行車,依據道路交通管理處罰條例第69條[1]的定義:

電動輔助自行車:以人力為主、電力為輔,最高行駛速率為時速25公里,最大車重為40公斤。

電動自行車:以電力為主,最高行駛速率為時速25公里,最大車重為40公斤。

兩者最大差異在於電動輔助自行車以人力為主,所以會有傳統自行車的踏板與傳動機構。

回想將近40年前在海軍艦艇上服義務役時,每次船艦要移動到另一個港口時,就會看到一些官兵,將碼頭上不管是自己還是別人的車子弄上船,以便到下一個港口可以使用。因為當時的規定,在艦艇上服役的官兵不得騎乘機車。自己雖身為軍官,仍然因為騎機車被港口崗哨攔下並記上違反軍紀,還好後來有處理掉。

假日豐原火車站自行車停車場,被電動自行車淹沒

有這個經驗,在台灣外籍移工逐漸增多,而且以自行車為代步工具的年代,即使自己通勤的自行車為殘破不堪的舊車,還是會小心的上鎖。

曾幾何時電動自行車普及後,外籍移工成為台灣最大的使用族群,就比較不擔心自行車被竊這件事情。因為他們不能騎乘需要駕照的機車,騎乘方式類似機車卻不用考照的電動自行車是最佳的選擇。

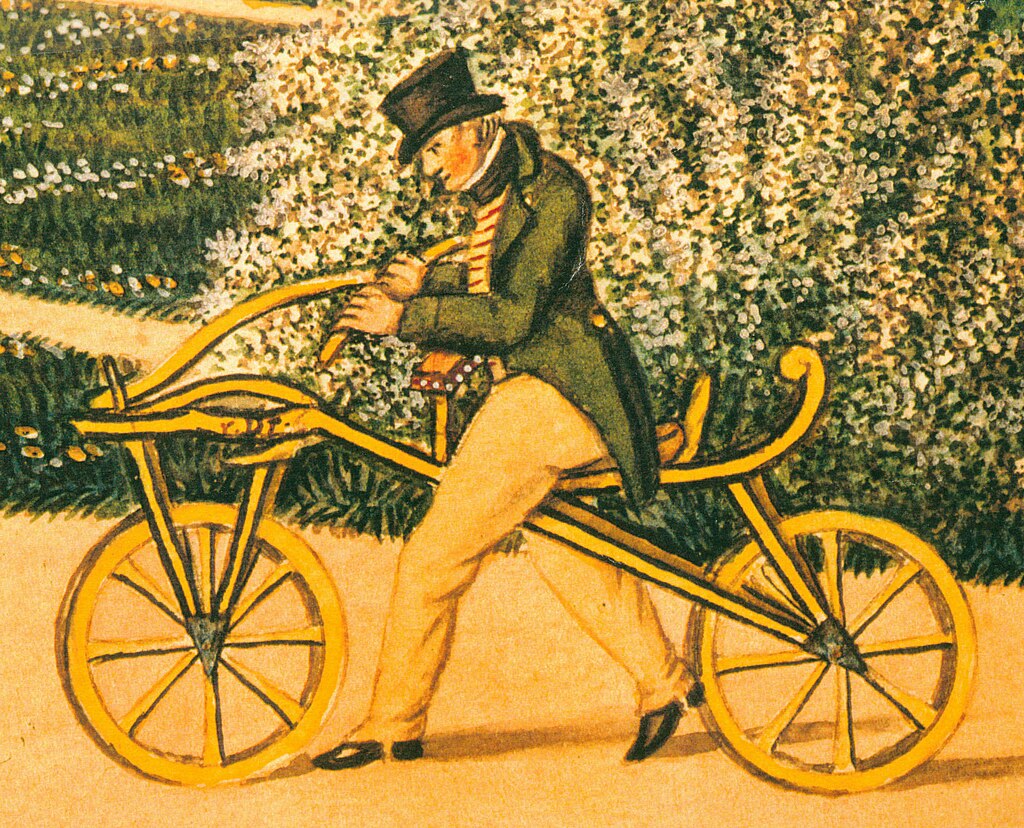

一般人對於電動自行車何時出現,絕大多數人應該都會認為是近一、二十年的事情。

電動自行車草創期

依據歷史資料顯示,第一個電動自行車專利是由美國專利局於1895年核准的[2],該專利的標題就是Electrical Bike。依據專利說明書的內容,該自行車的車架類似安全自行車,不過沒有踏板。使用裝設在後輪花鼓內的直流碳刷馬達驅動輪子,電力來源跟目前的電動自行車一樣使用電池。看到這個資訊,第一個念頭是有這麼早嗎?

電動自行車所需要的車架,這個時候已經很成熟。而提供動力來源的電池,是義大利科學家亞歷山卓.伏打於1800年左右發明的[3]。真正輸出動力驅動輪子的直流馬達,在電池發明後30餘年的1834年,位於大西洋彼岸的達文波特(Thomas Davenport)將電池連接上他所建造的直流馬達,驅動一輛位於軌道上的模型車一段距離[4]。

所以在第一個電動自行車專利出現的1895年,電動自行車的核心技術都已經出現,在二輪車輛發展大鳴大放地年代,創新發明家將這些技術組合,成為另一種更前瞻的交通工具是合理的。事實上1890年代,尚有其他的電動自行車專利核准,依據資料顯示其中一個還是捷安LAFREE 電動車的前身[5,6]。不過距離可以商業化生產,還是有漫長的路需要走。

電動輔助自行車問世

自第一個電動自行車專利核准之後的一百年間,電動自行車的進展,也跟著其他交通工具例如自行車,汽車的發展腳步前進,只是沒有真正可以實用與量產的產品出現。

獲得日本有關單位認可,適用自行車相關道路規範的情況下,Yamaha於1993年7月推出堪稱全世界第一部的電動輔助自行車PAS(Power Assist System)[7]。其實Yamaha早在1989年就開發出原型機,其目的是要開發出一種仍然可以稱為自行車,但是卻有電力馬達輔助騎乘的新形態交通工具。

1993年推出的PAS搭配3速的變速系統,讓騎車者在得到電力的輔助下,仍然可以享受騎自行車的樂趣。

YAMAHA PAS[7]

美利達與捷安特也分別於1996與1997年推出自己電動自行車產品。

以捷安特來說,提供多款電動自行車與電動輔助自行車,供民眾依據自己的需求來選購。電池充飽電後,依不同車款以及不同的騎乘模式,續航力約在35公里到100公里之間。[8]

gogoro eeyo[9]

挾著電動機車的成功,Gogoro推出超過台幣十萬元的電動輔助自行車[9]。eeyo重量僅 11.9kg,遠低於動輒20公斤以上的電動自行車,最大輔助速度 25km/h。最高續航里程,依據選擇的騎車模式介於65~90公里之間。

Gogoro創辦人陸學森接受商業周刊專訪時提到,他發展電動機車,電動自行車以及其他的案子,都是圍繞在改變能源使用方式[10,11]。

未來展望

台灣身為自行車王國,在即將大爆發的電動自行車領域當然也要拿下好成績。依據商業週刊的報導,台灣在歐洲的電動自行車佔有率超過63%,穩居冠軍寶座,這是全球電動自行車銷售額最大的地區。

2019年全球電動自行車銷售金額大約為144億美元,預估2025年將成長8成,達到259億美元[12]。

依據交通部統計處於106年所進行的調查資料,推估國內民眾擁有1,016萬輛自行車,46萬輛電動自行車及14萬輛電動輔助自行車[13]。顯然電動車輛還有很大的空間。

不過因為電動自行車的特性,以及因為騎車不需要駕照,騎士對於交通安全知識與法規可能不足之下,導致騎這類自行車的事故比例偏高。依據國泰產險零事故研究所的資料顯示,因電動自行車車速較快,增加騎車風險,以及騎士沒有足夠的安全防護設備,以及正確安全騎車觀念,導致肇事件數大幅增加[14]。

因此當電動自行車使用人口增加時,應該讓騎車者的安全觀念可以同步提升。

參考資料

- 全國法規資料庫。:道路交通管理處罰條例第69條。https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSearchContent.aspx?pcode=K0040012&norge=69

- 1895年電動自行車專利說明書。https://patentimages.storage.googleapis.com/de/f7/f4/37a9e8ed9f4873/US552271.pdf

- Wikipedia, Alessandro Volta, https://en.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Volta

- Wikipedia, Thomas Davenport (inventor), https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Davenport_(inventor)

- Wikipedia, Electric bicycle, https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_bicycle

- Giant, LAFREE E+ 2, https://www.giant-bicycles.com/us/lafree-eplus-2

- YAMAHA, The Waza: Combining Human Power and Electric Power, https://global.yamaha-motor.com/about/technology/electronic/005/

- 捷安特 e+Bike 公路新利器 Road E+1 全新到港, https://www.giantcyclingworld.com/news.php?id=20203116

- gogoro eeyo官方網站 https://eeyo.bike/tw/

- 天下雜誌【專訪】Gogoro改靠電動自行車撬開國際大門?https://www.youtube.com/watch?v=1BYkewkKu0U

- 黃靖萱。Gogoro發表電動自行車》陸學森:我賣的不是車,是「智慧輪子」。商業週刊。7/2/2020。https://www.businessweekly.com.tw/business/blog/3003003

- 林洧楨、林喬慧。台灣單車王國再旺十年|擊敗中國,搶下歐洲63%電單車市場。https://www.businessweekly.com.tw/focus/indep/6002294?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=200730bw&utm_term=bigcover&utm_content=01

- 交通部統計處。106年自行車使用狀況調查_摘要分析,https://srda.sinica.edu.tw/srda_freedownload.php?recid=2844&fileid=14868

- 國泰產險零事故研究所。歷年自行車事故回顧。https://carrisk.cathay-ins.com.tw/truth_page.asp?pkey=1293&sc=1

![大小輪骨董車[資料來源:[維基百科] 大小輪骨董車[資料來源:[維基百科]](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Ordinary_bicycle01.jpg)

![美國星級自行車[2] 美國星級自行車[2]](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/39_x_24_Star_Bicycle.jpg/1280px-39_x_24_Star_Bicycle.jpg)

![Inferno海報[6] Inferno海報[6]](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/f/f1/Inferno_2016_Poster.jpg)